BERBAHAGIALAH.

Saya sedang duduk termangu di salah satu bangku di sudut stasiun Frustasi kala kereta terakhir di penghujung malam membawa pergi kekasih saya yang bernama Asa. Keretanya belum jauh melaju. Masih terlihat cahaya dari jendela gerbong-gerbongnya. Biar begitu, jarak kami terasa sudah amat jauh. Mungkin karena pengaruh perpisahan ini.

Perpisahan--yang paling pahit adalah yang tidak meriah. Yang sunyi tanpa ada kata-kata maupun lirih tangis, bahkan deru amarah sekalipun. Perpisahan bisu. Yang malah meninggalkan perasaan rancu dan aneh ketika dicermati.

Perpisahan--yang tanpa disertai dengan pelukan selamat tinggal. Yang dingin tanpa ada lambaian tangan. Ketika saya terus menatap dia yang melangkah menjauh dan dia (bahkan tak sedikitpun) menengok ke belakang. Hanya bertatap dengan punggungnya. Tanpa bisa menatap lagi wajahnya yang teduh.

Asa.

Saya meratap.

Hingga tiba-tiba datang seorang lelaki bertubuh besar dengan tato sebuah paragraf di lengannya yang penuh sayatan luka. Datang menodongkan pisau di tangan kanan dan bersungut-sungut kepada saya.

"Bagi sedikit! Bukankah kita teman?! Teman akrab!?" kata lelaki itu--masih dengan todongan pisaunya.

Saya menatapnya heran.

Siapa pula lelaki ini--yang datang bagai angin dan tahu-tahu memeras saya dengan dalih ia adalah teman akrab saya? Lagipula, mana ada teman akrab yang datang-datang malah menawarkan mata pisaunya? Seandainya dia memang teman akrab saya (seperti yang dia ucapkan sejak tadi), maka dia adalah satu-satunya teman akrab yang paling tidak ingin saya temui seumur hidup saya.

"Ayolah! Bagi sedikit ruang!"

Tidak.

"Bukankah dulu kamu suka membagikan ruang itu kepadaku; selain kepada Asa?!"

Dulu. Ketika Asa ada.

"Atau kamu mau mata pisau ini menghujam tepat di jantungmu?!"

Yah. Kalau itu perlu.

Saya begitu merasa kehilangan. Sampai tak bisa merasakan (bakal) kehilangan lagi--seandainya lelaki itu benar-benar menghunuskan pisaunya. Ironisnya, takkan ada yang akan kehilangan saya. Tak ada. Saya merasa hilang.

Jauh lebih hilang daripada bintang jatuh yang kehilangan tempat di langit. Jauh lebih hilang dari daun yang kehilangan tangkai naungan. Jauh lebih hilang dari ekor kehilangan cicaknya. Jauh lebih hilang dari senja kehilangan matahari. Jauh lebih hilang dari masa depan kehilangan waktu yang lalu. Jauh lebih hilang dari rahim kehilangan bayi yang telah beranjak dewasa. Jauh lebih hilang dari Asa kehilangan saya--ah, tidak, mana mungkin dia kehilangan saya.

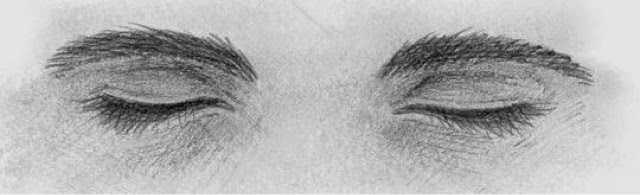

Saya kemudian memejamkan mata. Bersiap kehilangan. Lagi.

Kekasih, ruang kosong yang kau tinggalkan adalah tempat yang tak pernah ingin kubagi. Adalah yang ingin kuabadikan tanpa ada campur tangan siapapun, termasuk waktu.

Termasuk engkau.

Jangan kembali.

Ketika saya membuka mata, tahu-tahu pagi telah menggantung di sudut lensa. Membawakan semburat sinar mentari yang hangat--belum membara. Saya pasti akan berpikir bahwa saya sudah mati kalau lelaki tua yang duduk di sebelah saya ini tidak berkata; "Kamu menyakiti hati saya kalau mengira kamu sudah mati. Saya tidak setua itu."

"Kakek siapa?" Saya beranjak dari kursi--antisipasi. Jaga-jaga seandainya lelaki tua ini adalah komplotan dari 'teman akrab' saya semalam.

"Saya teman dari Sedih--lelaki yang menodongmu semalam" jawabnya.

Sudah saya duga.

"Tak perlu takut begitu," kata lelaki itu melihat gelagat saya.

Mana mungkin jangan takut!?

"Perpisahan yang bisu memang mendatangkan sendu. Hatimu yang terkecoh. Makanya lelaki itu datang. Menodongkan pisau, minta bagian tempat di benakmu. Sesungguhnya kamu sendiri yang mengundangnya datang kemari" Lelaki tua itu berdalih. "Lelaki itu--Sedih, memang teman akrabmu. Sejak lama."

Kalau begitu dia adalah teman akrab yang paling tidak ingin kutemui.

"Aku juga tak mau bertemu dengan dia" ujar lelaki tua itu seolah bisa membaca pikiran saya. Jangan-jangan dia cenayang?

"Saya bukan cenayang."

Ya, Anda cenayang.

"Saya bahkan tak akan pernah ada, jika saja lelaki dengan paragraf di lengannya itu tak pernah tercipta. Aneh bukan?"

Ya. Semuanya aneh.

Lelaki tua itu lalu beranjak dan bergegas memakai ransel lusuh dan memakai topi menutupi rambutnya yang dominan putih itu.

"Mungkin Sedih memang terlihat masih muda, meskipun tubuhnya telah jadi kanvas cerita perjalanannya dan penampilannya tak menyenangkan. Tapi sesungguhnya dia seumuran dengan saya. Dia setua saya. Hanya saja, dia memilih untuk tidak mengikuti laju waktu, memilih abadi. Padahal ia hanya terperangkap dalam masa lalu. Abadinya semu. Alasan-alasan yang dia punya adalah alasan lama yang selalu saja sama. Alasan-alasan yang telah punah, mestinya."

"Lalu Kakek sendiri?" Entah kenapa, saya jadi penasaran.

Lelaki tua itu memejamkan matanya. "Saya lebih memilih untuk bergabung dengan waktu, mengarungi detik-detik baru. Meskipun karenanya, saya jadi bertambah tua. Hitam di rambut berganti jadi putih. Tak apa, itu berarti hitam memang sudah saatnya memutihkan diri. Artinya, saya kerap--bahkan selalu--menemukan sesuatu yang baru, alasan-alasan baru, dengan berjalan mengiringi waktu. Saya mungkin tidak abadi, namun saya bisa hadir dan bertemu dengan apa yang waktu ubah jadi baru. Saya tidak abadi, tapi selalu futuristik."

Saya termangu. Lalu bertanya-tanya siapa gerangan lelaki tua ini--yang bicara soal waktu melebihi Einstein bisa menjelaskan. Kini lelaki itu melangkah pergi.

"Kakek!" seru saya.

Lelaki tua itu menoleh.

"Kakek.. siapa?"

Lelaki tua itu kemudian tersenyum. Ya, tersenyum cukup lama. Senyuman yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Senyuman yang lengkungannya teduh. Senyuman yang menyadarkan aku, bahwa lelaki semalam sesungguhnya berlinang di tengah 'ketidakakrabannya'. Senyuman yang menyadarkan aku, bahwa Asa sesungguhnya bukan pergi, ia hanya tak bisa tetap tinggal. Senyuman yang magis.

Magis.

Karena sesungguhnya, 'tanpa kata-kata' adalah perpisahan yang terindah. Bisu--adalah selamat tinggal paling syahdu. Tidak menengok ke belakang, adalah perpisahan paling tidak getir--karena futuristik, kalau kata lelaki tua tadi.

Karena, kata-kata terindah tak cukup indah ketimbang speechless condition yang tak terdeskripsikan. Ada ranah dimana kata-kata tak berdaya.

Ada hukum dimana logika, matematika, sains, dan ilmu dunia tak mampu menjelaskan.

Hukum besar semesta.

Hukum kebahagiaan: cara bahagia, adalah dengan berbahagia.

Sippp, teruslah berkarya, kawan!!!!

ReplyDelete